四川农业大学于2018年2月在Frontiers in Plant Science期刊发表了一篇题为Genetic Diversity and Domestication Footprints of Chinese Cherry as Revealed by Nuclear Microsatellites的研究论文;文章利用19个核SSR标记,基于650份材料,首次全面分析了中国樱桃的遗传结构及其驯化历史,为揭示多年生果树的演化和驯化历史提供了重要参考。

研究背景

中国樱桃[Cerasus pseudocerasus(Lindl.) G.Don]是我国一种重要果树;先前,研究团队试图利用线粒体、叶绿体序列片段标记揭示中国樱桃的遗传结构及驯化历史,但因片段的变异度不够丰富,并未能得到很好的结果。为准确了解中国樱桃遗传结构及驯化历史,本研究利用了19个核SSR标记,发现樱桃近缘物种对中国樱桃的进化没有明显贡献;清晰地揭示了中国樱桃的亚群结构,定义了一个野生樱桃、两个栽培樱桃亚群,并确定了其驯化历史,驯化过程具有长期的遗传瓶颈,两个栽培亚群的驯化过程相互独立;同时发现了栽培樱桃的遗传多样性具有一定程度的丧失。

研究结果

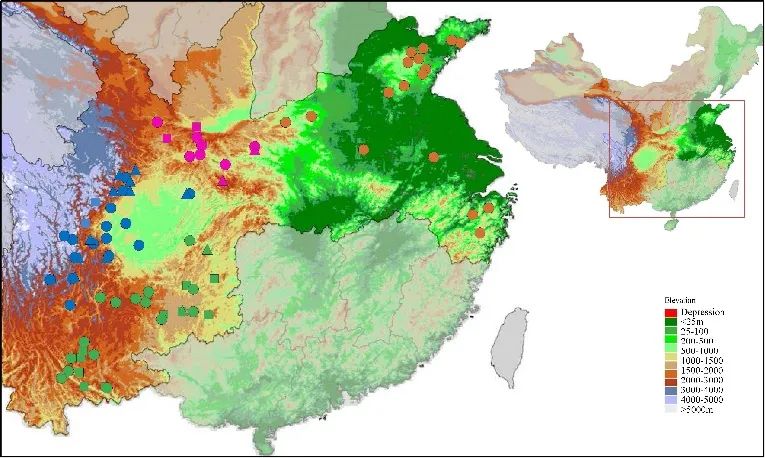

所有样本材料来源于12省份(图1),包括野生与栽培种质,共69个种群(532份种质);同时,收集了17个樱桃近缘物种种群(118份种质),共650份样本材料进行分析。

图1 供试样本种群的地理分布

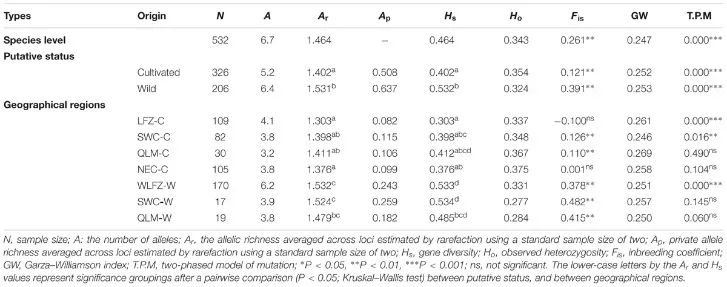

根据栽培樱桃、野生樱桃的遗传多样性等参数结果(表1);发现栽培樱桃的遗传多样性显著低于野生樱桃,说明栽培樱桃品种的遗传多样性具有一定程度的丧失;同时,野生樱桃的近交系数(FIS)显著高于栽培樱桃;此外,于栽培樱桃中检测到显著的遗传瓶颈痕迹。

表1 中国樱桃的遗传多样性及遗传瓶颈分析

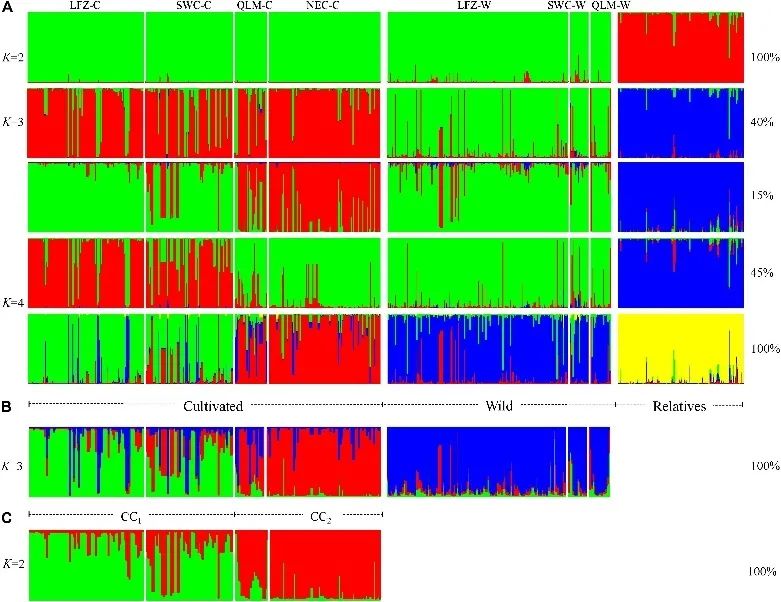

根据所有样本(A)、中国樱桃(B)、栽培樱桃(C)的STRUCTURE分析结果。所有样本中,于K=2时,可以清晰区分中国樱桃及樱桃近缘物种(图2A);说明樱桃近缘物种对中国樱桃的进化并没有明显贡献。K=3时,可以将所有中国樱桃,区分为野生樱桃与栽培樱桃(图2B),并于栽培樱桃中鉴定出两个亚群CC1、CC2,与单独分析栽培樱桃的结果一致(图2C)。

图2 (A)全部样本(B)中国樱桃(C)栽培樱桃的STRUCTURE分析

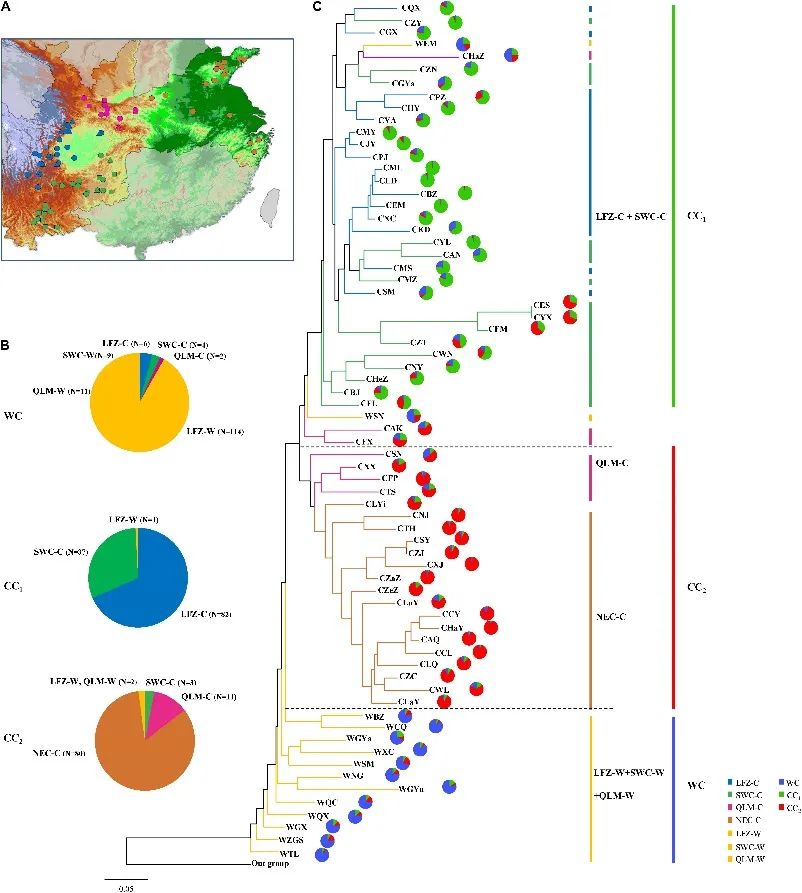

图3单独展示了中国樱桃三个亚群的种群详细分类结果及中国樱桃种群的系统进化关系。所有中国樱桃种群清晰地聚类为CC1、CC2、WC三个亚群;栽培樱桃CC1中LFZ-C、SWC-C是主要种质、CC2中NEC-C、QLM-C是主要种质。

图3 中国樱桃的系统聚类分析

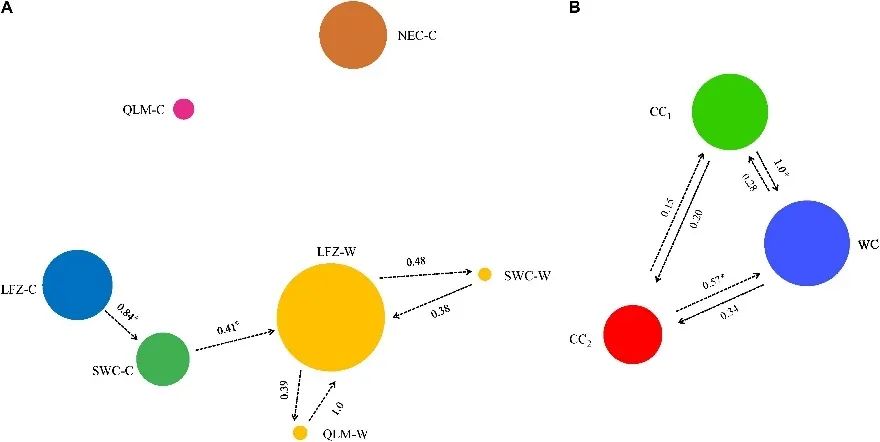

根据基因流关系网络(图4),可以清晰的了解种群间的基因流动。主导栽培樱桃CC1亚群的QLM-C、NEC-C种质与CC2亚群的主要种质LFZ-C、SWC-C之间的基因流程度很低(图4A),说明这些种质之间存在明显的独立驯化过程。三个亚群间的基因流关系表现为:CC1到WC的基因流最高,CC2到CC1的基因流最低(图4B)。

图4 中国樱桃种群间的基因流关系

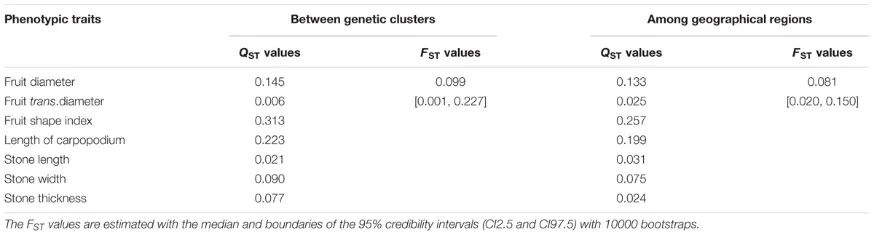

此外,分析了栽培樱桃的果实和种子性状的表型分化与驯化的相关程度(表2)。这两个性状因驯化而改变的程度不同;果形性状因驯化而发生改变,但种子性状在CC1、CC2之间并未表现出显著差异。

表2 表型性状与驯化的关系

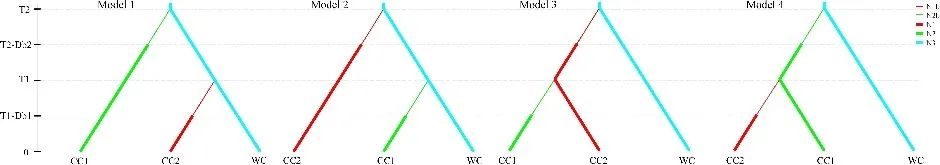

进行了中国樱桃三个亚群的驯化历史分析(图5),基于ABC分析并进一步确定模式2是最适合中国樱桃的驯化模式。

图5 中国樱桃的驯化历史分析

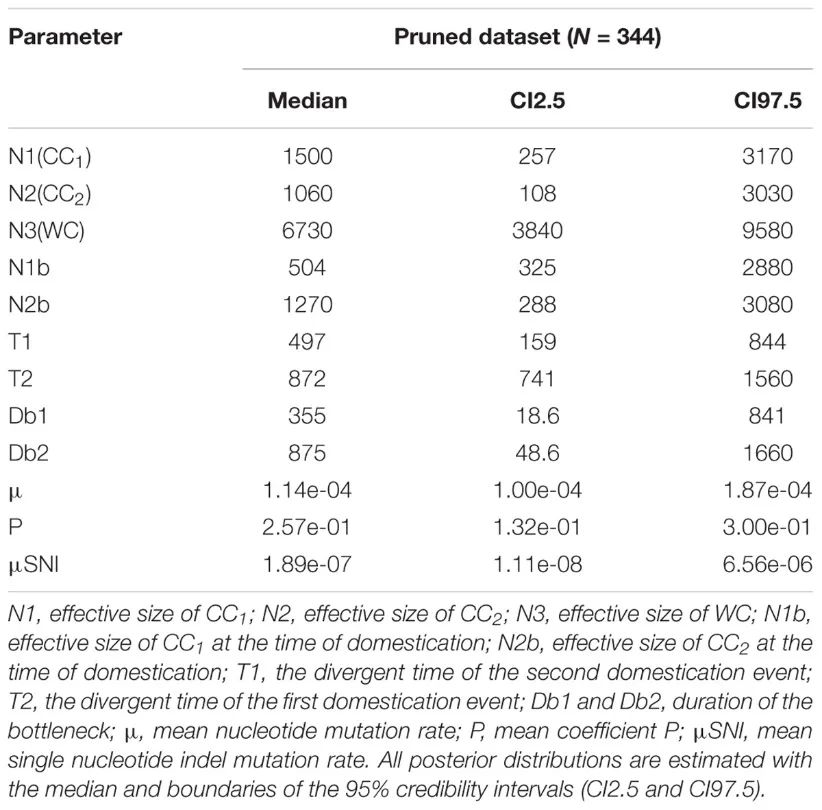

根据驯化模式2,可以确定先是CC2与WC发生分离(约3900年前),然后CC1与WC发生分离(约2200年前)(表3);CC2与CC1是独立的驯化事件。同时,在CC1和CC2亚群中检测到长期的原始驯化瓶颈,驯化瓶颈持续时间分别为1598年和3938年。

表3 驯化模式2的详细相关数据

评论

本研究是首次揭示了中国樱桃的遗传结构及驯化历史,文章得到分析结果非常可观;包括:清晰地将中国樱桃分为三个亚群、多方面确定了两个栽培樱桃亚群的独立驯化事件等;皆说明所使用的SSR标记的准确性,以及利用SSR标记进行分析的合理性。

值得一提的是文中发现:果形性状因驯化而发生改变,但种子性状并没有。种子、果实分别由胚珠、子房发育而来,胚珠的遗传成分父本母本组成,子房的遗传成分只来源于母本;父母本遗传成分的结合更加有利于植物的稳定进化,是否是其中的原因?

https://mp.weixin.qq.com/s?srcid=0407XjUz9OfeqQM4nAbdlPPl&scene=23&sharer_sharetime=1649454195433&mid=2247494633&sharer_shareid=80f7215ee4c07690bc7e619e99ca0d9e&sn=9c131782735edc429e6481ac36e40bd6&idx=2&__biz=MzAxODMzMDQ5OQ%3D%3D&chksm=9bd54d05aca2c413a81ce6a0576b4a01eaa004df60f791fe69fac3f08c1de63321ae0dd27e01&mpshare=1#rd

原文链接:

https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00238